2022级保研推免生逐梦风采录

从数学不到八十分到保研华东师范大学:她的每一步,都算数

张扬英,女,湖南郴州人,2022级数据科学与大数据技术专业学生,中共预备党员,大学期间平均绩点4.12,专业成绩排名专业第一,综合成绩排名全院第一。曾获评“三好学生”、“优秀学生干部”、吉首大学优秀学生奖学金一等奖3次等多项荣誉,取得了全国蓝桥杯大赛软件赛国家级二等奖、美国大学生数学建模竞赛M奖、团体程序设计天梯赛国家级二等奖等国家级奖项五项、省级奖项十余项学科竞赛奖项,主持国家级大创项目一项,担任2022级数据科学与大数据技术专业2班班长,目前已保研至华东师范大学。

(图为张扬英被录取时的截图)

逐梦启程,以信念突破自我

怀揣着对计算机专业的热爱,张扬英在高考时考取了吉首大学的计算机科学与工程学院。尽管张扬英的高考数学没有上八十分,但她进入大学还是攥着一个简单的念头:“我就不信数学学不好,我还要拿个年级第一试试。”和许多新生一样,她对学生会、社团、各类实践活动都充满好奇,甚至动过当教练员的心思,但一番权衡后,她选择加入软件开发与应用工作室。并非因它看起来多“有用”,而是单纯觉得跟着学长学姐练算法、打比赛,能摸到计算机专业最核心的脉络。从那以后,课前提前预习啃教材,课后抱着习题集刷题巩固,连休息间隙都在琢磨没弄懂的代码逻辑。大一学年成绩公布,专业第一的结果让她更坚定了“把基础打牢”的想法;而工作室里学长学姐带着她们拆解算法题、模拟比赛的日子,也让她悄悄埋下了“深耕学科竞赛”的种子。同时,大学期间,她的所有数学专业课成绩均有九十分以上。

(图为张扬英参加软件开发与应用创新工作室宣讲会)

夯实基础,以勤奋铸就佳绩

而期间真正的考验,是暑假留校的时光。当身边同学拖着行李箱回家、晒出旅行照片时,她和工作室的伙伴们留在空荡荡的校园里,过着“朝九晚九”的规律生活,周一到周六每天从早上9点到晚上9点,雷打不动泡在工作室。没有老师的实时监督,没有课程的硬性要求,甚至完不成任务也不会有人苛责,全靠自己与自己“较劲”。尤其是大二那个暑假更为忙碌,她作为工作室新生力量真正参与到学科竞赛中如湖南省大学生物联网应用创新设计竞赛、湖南省大学生程序设计竞赛。有好几次看着窗外的晚霞,她也会悄悄羡慕“别人的暑假”,但转念想到“多练一道题,就多一分进步”,又低头点开了下一个编程界面。如今想来,那段“无人监督却自我约束”的日子,磨掉了她的浮躁,也让她用行动印证了一个道理:坚持比努力更可怕。努力可能是“冲一把”的热血,而坚持是“每天多做一点”的韧性。

(图为张扬英参加湖南省大学生物联网应用创新设计竞赛)

谈及竞赛,前两年的她其实没少“碰壁”,参赛各种比赛时,要么作品差一点点入围,要么算法掌握得还不太好,连省级奖项都寥寥无几。但她从未想过放弃,反而将每次失利都视作“查缺补漏”的机会。直到大三,积累的能量终于“爆发”,斩获了多项国家级及省级奖项。

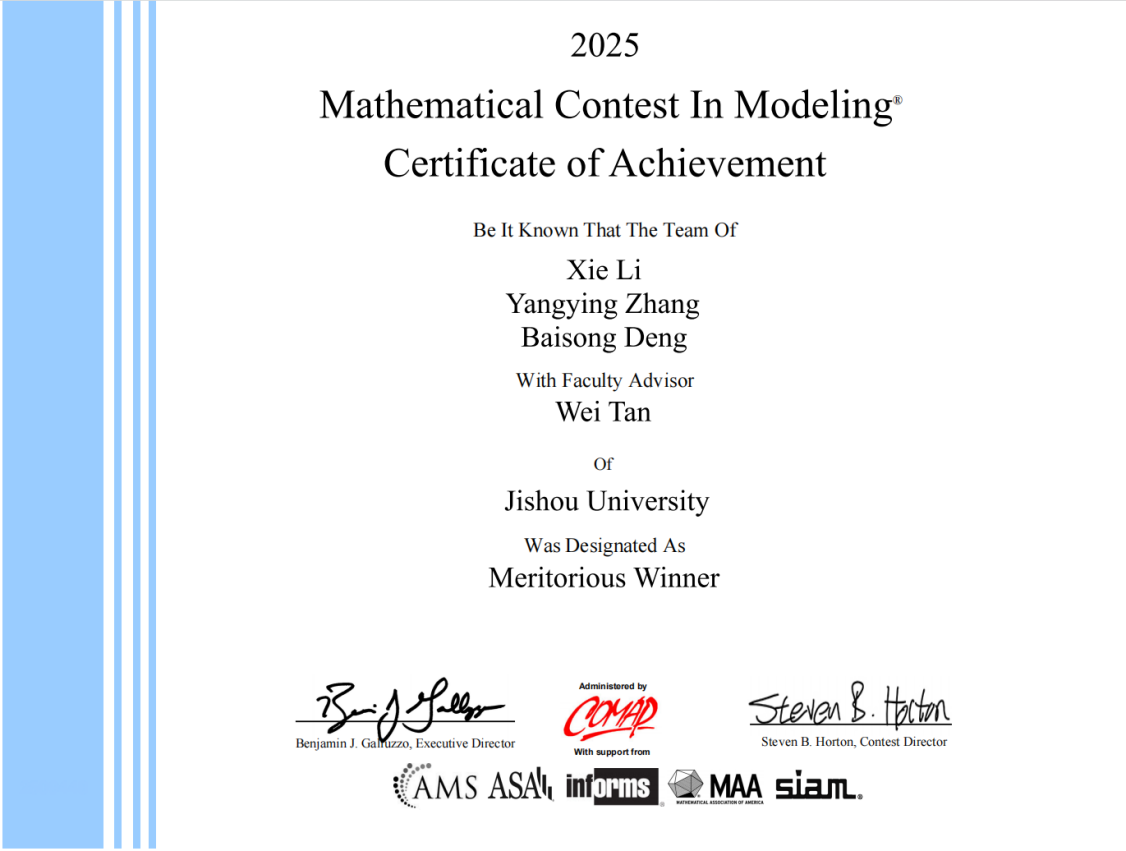

(图为张扬英和数学与统计学院的两位队友获美国大学生数学建模竞赛(MCM/ICM)Meritorious奖)

温暖同行,以协作深化默契

这些成绩的背后,不止有她个人的坚持,更有“一群人的支撑”。在工作室,学长学姐会将自己的比赛经验毫无保留地分享给她;准备数学建模比赛时,她与数学与统计学院的两位队友从陌生到默契,一起熬夜改论文、调代码,哪怕争论到面红耳赤,次日依旧会抱着电脑继续攻坚,队友们不摆烂、肯较真的态度,让她更深切地理解了“团队”的意义。她的成长从不是孤军奋战,而是身边人推着她、陪着她,一同向前追赶。

(图为比赛前调试设备时张扬英和老师、朋友的合照)

多维成长,以热爱焕发活力

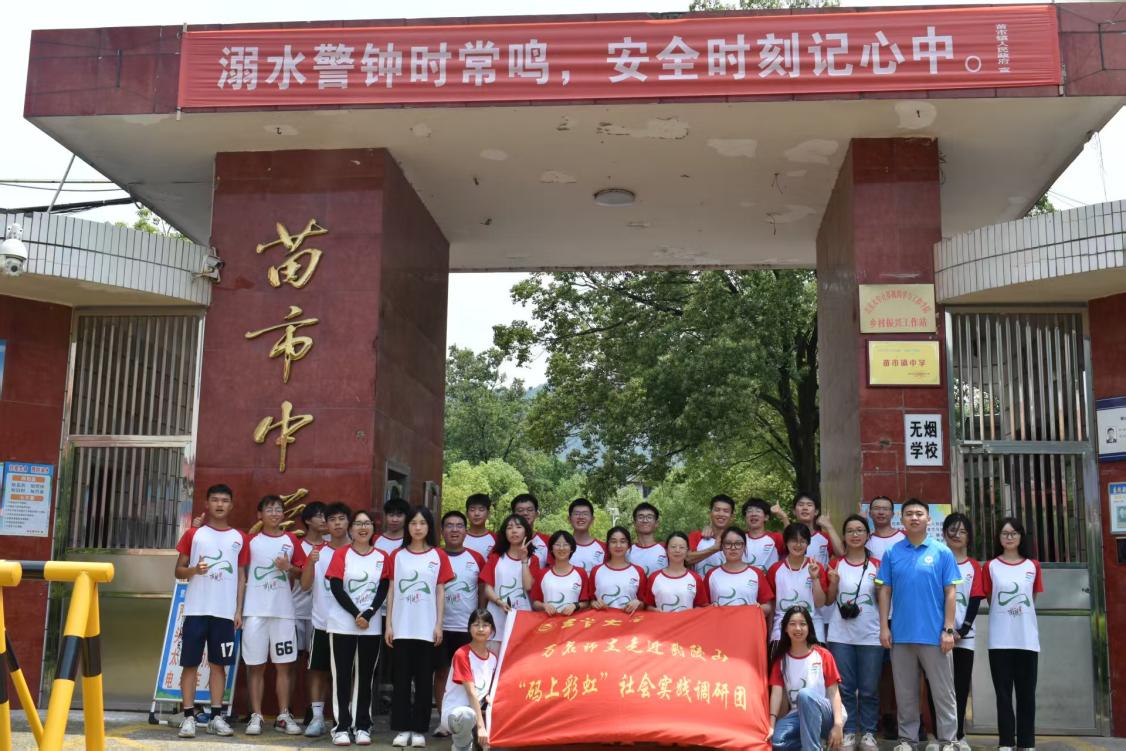

当然,她的大学时光不止有学习与竞赛。课余时间里,她累计完成271个小时的志愿活动,跟着“三下乡”队伍赴乡村基层,参与“送法下乡”普及法律知识,在这些实践中,她看到了课本之外的世界,也更懂得“责任”二字的重量;她还加入了学校的街舞社,跟着节奏舒展身体,是她缓解压力的“秘密武器”;课余时间喜欢打乒乓球,获得过吉首大学计算机科学与工程学院首届乒乓球比赛女子单打项目第二名。有人好奇她“如何兼顾诸多事务”,答案其实很简单:把该做的事做扎实,把想做的事做用心,日子自然就充实了。

(图为张扬英参加“三下乡”社会实践活动)

步步沉潜,绘就锦程

如今回头看,从大一的“想拿第一”到大三的“成功保研”,她的每一步都不算急促,但每一步都踩得沉稳。若要给学弟学妹们留下些经验,她的经历或许在说明:不必急于给自己设定遥远的目标,先找到一件“值得坚持的事”——无论是学好一门专业课,还是跟着团队打一场比赛,然后沉下心去深耕。过程或许枯燥,或许会遭遇瓶颈,甚至会羡慕她人的“轻松”,但请相信,那些默默坚持的日子,那些与自己较劲的瞬间,终会化作照亮前路的光。